La Circassienne: Origine géographique et ethnique d'une robe

Voici la première partie de mon article de recherche sur l'étymologie de l'appellation Circassienne. Avant toutes choses je vous renverrai souvent sur le blog de Cassidy qui a compilé de nombreuses planches de gravures avec leurs explications: ici .

a) Les détails de la robe

De l’origine de la robe « à la circassienne ».

A l’origine de ce mot, un grand vide. D’abord dans les

dictionnaires de langue française le terme n’existe que sous une acception, il

désigne une étoffe de laine croisée. Ne voyant rien de tel dans les illustrations

de robe à la Circassienne et ne voyant pas non plus le rapport avec la région

de Circassie pour ce qui était pour moi un croisement entre une robe à la

turque et une polonaise, je me suis jetée dans une recherche étymologique pour

comprendre l’essence de cette appellation.

Pour cela je n’ai utilisé que des sources françaises et

libres de droit disponibles sur Gallica, gallica.bnf.fr le site de recherche

proposé par La Bibliothèque Nationale de France.

Donc d’abord pas de terme existant dans les dictionnaires

d’Ancien Français, de Moyen-Français ou de Français Classique. Juste ce nom

d’étoffe croisé dans le littré sans date. Et la terrible mention

« idiote » de Wikipédia qui explique que la robe s’appelle ainsi par

« métonymie » avec l’étoffe de laine. Mais non ! Pas de

laine !

Il faut aller consulter le Dictionnaire critique de la

langue française de Jean-François Féraud de 1787/1788 pour trouver mention d’un

terme approchant : « Circassien : adj. Et subst. Un des auteurs

des Let. Edif. Dit toujours Circasse, les Circasses, les Tartâres Circasses,

c’est contre l’usage. » Ainsi j’apprend d’abord qu’on se chamaille sur le

terme, donc qu’il est d’usage récent et non-encore fixé par l’académie et que

l’allusion aux Tartares me place bien sur un plan géographique ou

démographique.

1) A l’origine une région

Dés 1749 on trouve trace de la province de Circassie comme

appartenant au royaume Tartare.

Il convient donc d’apprendre à une jeune fille

les notions élémentaires de géographie dans laquelle la Circassie à sa place

parmi les provinces de la Tartarie.

Les études

convenables aux demoiselles, contenant la grammaire, la poésie, la

rhétorique.... Tome 1

Auteur : Panckoucke,

André-Joseph (1703-1753)

Éditeur : A.-J.

Panckoucke (Lille)

Date d'édition : 1749

Type : monographie

imprimée

Langue : Français

Format : 2 vol. (XXXVI-479, 534 p.) ; in-12

Droits : domaine

public

Source : Bibliothèque

nationale de France, département Littérature et art, Z-11110

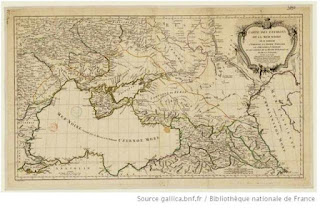

Or on trouve une bonne localisation sur la carte suivante :

Carte des environs de

la Mer Noire où se trouvent l'Ukrayne, la Petite Tartarie, la Circassie, la

Géorgie et les confins de la Russie européenne et de la Turquie, dédiée et

présentée à Monseigneur le duc de Choiseul, ... / par Robert de Vaugondy

Auteur : Robert de

Vaugondy, Didier (1723-1786). Cartographe Ne voir que les résultats de cet

auteur

Éditeur : l'auteur

(Paris)

Date d'édition : 1769

Et un peu plus tard

de nombreuses expédition traversent et étudient cette région ; par exemple

: Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville (1697-1782) lit à l’Académie Royale des

sciences en mai 1777 son Mémoire sur la mer Caspienne dans lequel il

place la ville principale de la Circassi, Terki à 43 degrés 23 minutes à

quelques minutes de plus que la position reconnue précédemment.

En 1775 un ouvrage

exceptionnel de précision décrit les différents peuples de cette région : Dictionnaire

raisonné universel d'histoire naturelle. Tome 4 / ; contenant l'histoire des

animaux, des végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes, des

météores & des autres principaux phénomènes de la nature ; avec l'histoire

et la description des drogues simples tirées des trois règnes ; et le détail de

leurs usages dans la médecine, dans l'économie domestique & champêtre &

dans les arts & métiers : plus une table concordante des noms latins, &

le renvoi aux objets mentionnés dans cet ouvrage. Par Jacques-Christophe

Valmont de Bomare (1731- 1807).

Source : Bibliothèque

nationale de France, département Sciences et techniques, S-11228

Dans cet ouvrage on

découvre enfin que ce peuple s’est trouvé associé, par sa langue et sa culture

au peuple turc. On trouve donc une première preuve du caractère

« oriental » de l’appellation « circassien ».

De plus on remarque que le peuple circassien se sent dés

cette époque très reculée (ici l’auteur traite d’une période aux origines du

peuple caucasien) proche du peuple turc dont il accepte plus ou moins la

suzeraineté. Or dans un ensemble de sources plus douteuses telles que Les

Russes en Circassie d’A. Méker (1760-1864) (uniquement disponible sur

Google livres) ; on trouve mention de diverses frictions entre 1767 et

1789 entre les peuples russe-tur-caucasiens.

Dés 1774 il est avéré que les Turcs cèdent le Caucase à la Russie après

une suite de défaites et jusqu’en 1789 s’en suit une période où différents

peuples du Caucase, dont les circassiens se seraient alliés à la Turquie pour

tenter de repousser les Russes.

Ainsi on peut émettre deux premières hypothèses sur

l’émergence de ce type de vêtements, les nombreuses expéditions ou voyages à

buts géographiques qui rapportent des « relations de voyage » avec

certainement des descriptions fabuleuses (on se rappellera de celles de Marco

Polo qui imprégnèrent l’imaginaire occidental) ; et des troubles géopolitiques qui agitent

cette partie de l’Eurasie dans la période concernée.

2) L’orientalisme du terme

En parcourant l’excellent blog de Cassidy que j’ai déjà

mentionné j’y ai trouvé un autre point de départ de cette recherche (confirmée

par ce qui a été dit précédemment) ; elle y reprenait une citation

d’Aileen Ribeiro dans son livre Fashion in the French Revolution (p. 28)

qui assimilait la robe à la Circassienne à acception « Orientaliste »

du terme. Or cela ne serait guère surprenant vu l’émergence des robes à la

turque de la même époque.

L’explication de cette gravure d’époque nous reprend du

vocabulaire lié à l’Orient, la Circassienne est un habit adopté par les femmes

du sérail.

Elle est composée « d’une soubreveste à manche longues

et étroites », d’une ceinture qui se cache sous un manteau de robe et on

apprend même qu’à l’origine, pour copier son modèle orientale, la jupe était en

fait un caleçon long qui était serré au-dessus des chevilles. Cette dernière

caractéristique a été perdue lorsqu’elle s’est « francisée ».

On y retrouve aussi l’usage de « glands » qui peut

rappeler par certains aspects les costumes traditionnels caucasiens et la

présence de fourrure sur les bords des manches de dessus.

Pour une idée des costumes traditionnels circassiens, voir

ici, par exemple :

a) Les détails de la robe

Mais tout de même rien de nettement « oriental »

pour un œil averti et de grandes similitudes avec des robes à la Polonaise, la

Circassienne est-elle donc vraiment liée à l’Orient. Par la suite nous irons voir du côté de la littérature pour trouver davantage de réponses.

Commentaires

Enregistrer un commentaire